「美しく丁寧な暮らし」を広めるために衣食住のすべてにまつわる優れた商品とサービスを、幅広い販売チャネルで提供する株式会社アクタス。

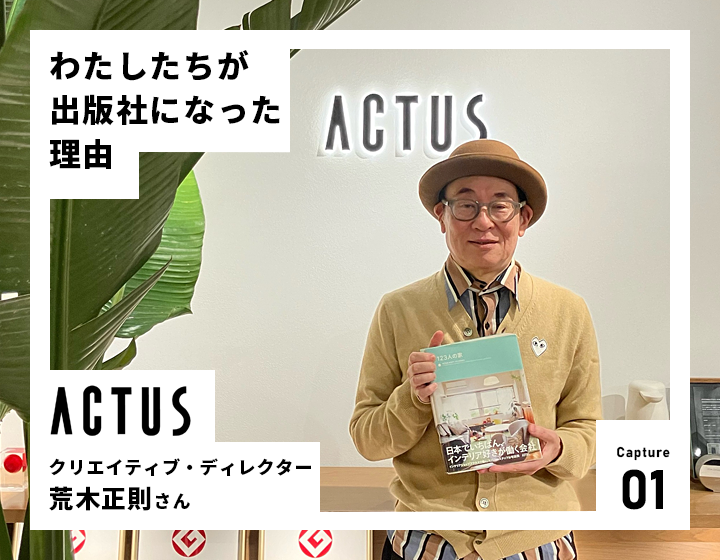

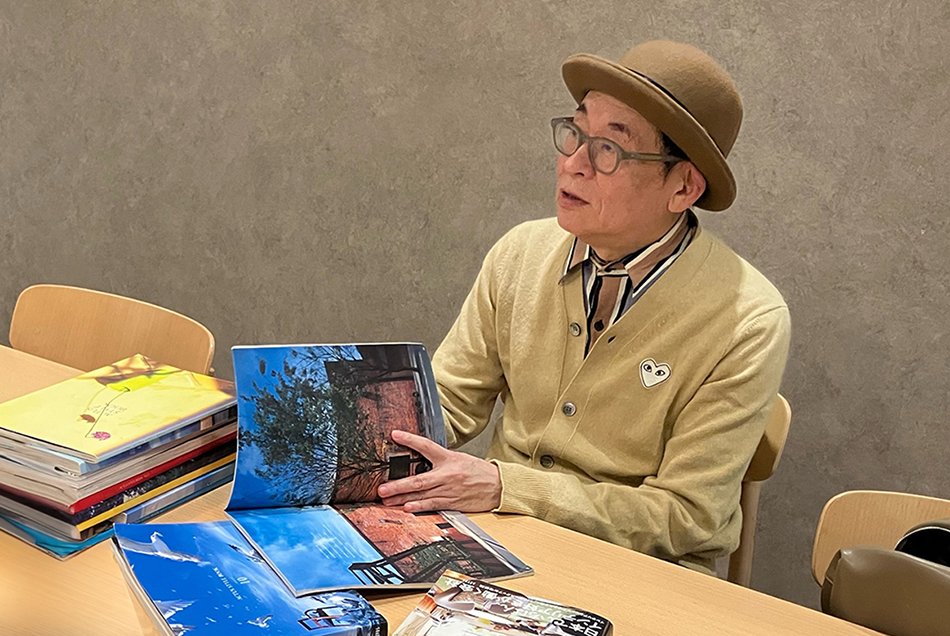

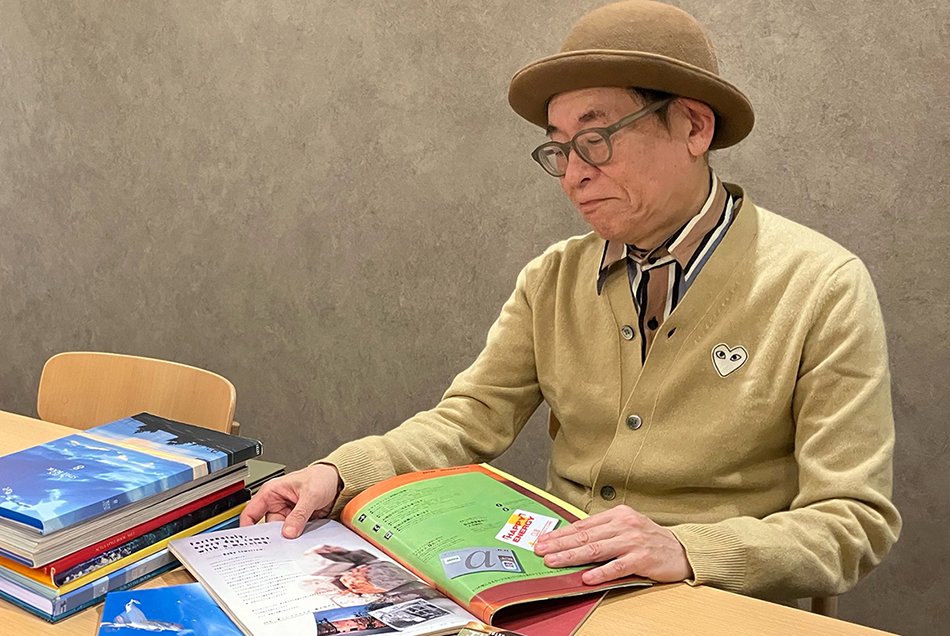

これまで「ACTUS STYLE BOOK(1996年創刊vol.1-10)」や「123人の家(vol1-3)」といった本を自社で制作し、書店で販売することで企業ブランディングを行ってきた会社でもあります。様々な情報発信ツールがあるなか、なぜアクタスは本と書店を用いた企業ブランディングに力を入れ続けるのか、「ACTUS STYLE BOOKvol.1」から編集長として制作に携わる、クリエイティブ・ディレクター 荒木正則さんにお話を伺いました。

自分たちの本だからできる“オリジナリティ”が新たなファンを作る

――家具などを主に取り扱われているアクタスが、なぜ本の制作を始めたのか教えてください。

荒木:今でこそインテリア雑誌はたくさんあるけど、30年前(STYLE BOOKvol.1が発売されたころ)は雑誌とかの不定期な特集とか、マニアックなものしかなくて。

日本で衣食に比べてインテリア(住)がまだまだな原因を考えた時に、「情報量が足りてないんじゃないか」と思ったんです。なので、アクタスの本は「インテリアってこんなに楽しいですよ」っていう情報を伝えるためのツールで、インテリアファンを増やすために作っているといっても過言ではないんです。

もちろんプロモーションツールでもありますが、制作した本の売上で利益を得るのではなく、読んだ人がまずはインテリアに興味を持って、結果的に家具を買うことにつながればいいなと。

――出版社から出版するのではなく、アクタス自身が出版社となり本を出したその狙いを教えていただけますか?

荒木:実は一時期外部の出版社の編集部がアクタスとして本をまとめてくれた時があったんです。

その時はスタイリングよりもブランドの紹介とか、広告っぽい感じで面白くなかった。

あと、圧倒的に社員スタッフが制作に入るほうが安いし、オリジナリティが出ると思います。

例えば家具を持ち込んでの撮影のときなどは、近隣のお店から家具も人も借りて、卸先さん含めて研修みたいな形でやっています。

――アクタスの本をアクタスの店舗だけでなく、書店でも販売したのはなぜなのでしょう?

荒木:お店だけだとインテリア好きしか来ません。書店は「なんだろう」と思って手に取ってくれる人が多いので、それは大きな魅力だと思います。日本のインテリアマーケットって小さいんですよね。

アパレルとかもそうですが、最初はあまり興味なくても、ユニクロの服のような入門編的なものを買って目が肥えていくと「いいもん欲しいな」ってなる。アクタスは(所得ではなくインテリアへの関心度)ピラミッドの上の方の層がメインカスタマーですが、下の層を広げれば上の層を含めたインテリア業界のマーケットはさらに大きくなります。

インテリアっていうものに対して、もっと一般の人が当たり前に興味を持つ、そういう日本にしたい。それがまさに理由です。

出稿では実現できない”らしさ”を本に盛り込む

――「123人の家」はインテリア誌の枠を超えて、「暮らし」の提案をしているような印象を受けます。

荒木:「123人(の家)」が売れた理由は絶対「リアル感」ですよね。

「(本の中の家のスタイルを)すぐ真似できるな」とか、「こんな人はこういう暮らしをしているのか」みたいな。人を感じるっていうのもアクタスが本を通して伝えたいポイントだったんです。

大体(普通の雑誌取材だと)まず掃除から始まるんです。電源コードを隠したりとか、キッチンの食べ物を片づけたりとか。ただそうすると面白くなくなるんです。

だから、なるだけ写真に人も入れるようにして、電源コードも全然出ていてもいい。リアルにそこに住んでいる人が感じられるような部屋が面白いなと僕は思っています。

――その他のこだわりポイントを教えてください。

荒木:やはり形態(本の仕様)のすごさ。(社内リソースで作った分値段も)安いしね。1つのプロダクトとしてすごい「欲しくなる」。

あと、この本は広告っぽくなるのが嫌だなと思って、ふつうはショップの紹介ページを作りますが、最低限の情報しか載せませんでした。店舗はネットで簡単に探していただける時代ですからね。

本がつくるファンは、商品の購買にとどまらない

――リアル感を大事にして発売された「123人の家」は累計20万部以上の大ヒット作となりました。

発売後の反響を聞かせてください。

荒木:僕はあまり予想してなかったのですが、実際の店舗でこの本を使って接客をする人が多いみたいです。商品ページに付箋をつけて、実際に家に入れるとこんな感じになりますよ、みたいな。リアルを伝えられます。

ほかにも過去の本を見て、アクタスに興味もって入社する人がたくさんいます。就活面接で124人目の家と題して、自分の部屋の写真を「123人の家」のフォーマットに落とし込んで持ってきたユニークな人もいましたね。その方は入社して、今は丸の内店の店長です。

――そのスタッフさんも本がきっかけで生まれたアクタスの「ファン」ですね。

荒木:そこがすごく重要だと思っています。アクタスも従業員数700人くらいの大きな会社になってきたので、会社にインテリアあるいはアクタスを好きっていう人がいないと、この先絶対長続きしません。

心からインテリアとか、アクタスが好きな人に入社してもらうためにも、ファンを増やすための情報発信は大切です。

――「123人の家」の社内の反応はいかがでしたか?

荒木:社内の盛り上がりは、正直意図していませんでしたが、やっているうちにどんどん盛り上がっていくのを感じました。自分の家も撮ってほしいという人が出てきたり、撮影の前はカーテン新調する人がいて社販がすごく伸びたりもしました。

あと、書籍を出版が30年続いているのは、役員含めて多くの人が(社内の)期待感とか、効果を実感しているということだと思います。

「自分の好きなものは紙媒体でもっていたい。」

――最後に荒木さんは「本」や「書店」の魅力について教えてください

荒木:(現在はネットなども発達しているが)僕はやっぱり自分の好きなものは紙媒体で持っていたい派なんです。データで持っていても所有している感がないので。あとやっぱり、見開きで見られることも本の魅力。半分ずつに区切られちゃったりすると、意図があまり伝わってない気がします。

書店も、定期的にいきますね。ネットとかでその本の情報を見ても、大きさとかが実感としてはわからないじゃないですか。やっぱり実物を見て、手に取る感じが(ネットとは)全然違いますよね。

――アクタスさんの次回作も楽しみにしております!ありがとうございました。

今回インタビューを受けてくださったのは、

株式会社アクタス クリエイティブ・ディレクター 荒木正則(あらき・まさのり)さん。

アクタスのクリエイティブ・ディレクター。当社のカタログなどのグラフィック並びにコピーライトに従事の他、満床・住宅メーカーなどのインテリアプロジェクトのコンセプトメイクやコーディネートを手掛ける。書籍においては、アクタスのコンセプトブックとして1996年より発刊した「STYLE BOOK」の1号目より編集を担当し、最新刊vol.10では編集・撮影・スタイリング・コピーライト・イラストレーションすべてを担当。

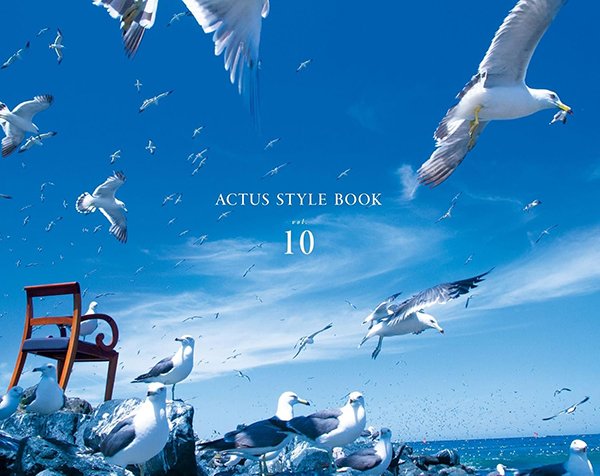

本のご紹介

インテリアのコンセプト&ビジュアルブック「STYLE BOOK(スタイルブック)」

スタイルブックは、まずはインテリアの楽しさを多くの人に伝えて、日本のインテリア市場そのものを元気にしようという競争しないマーケティングという考えで始めましたが、不定期にて発行しながら、このたび10号目を迎えました。

10号目となる最新号のテーマは “明日の日本を考える”。

一脚の椅子を旅の道連れに、日本が持つ美しい文化を、歴史を、そして四季を求めて、日本全国の名所を写した<旅の記録>や、全国の素晴らしい建築やロケーションと、アクタスの家具たちが出逢いコーディネートした<心地いい空間>、子どもたちが夢見る<憧れの部屋>などを収録。

アクタスの編集者<荒木正則>が、足掛け7年、全国32都道府県99箇所にてロケを敢行し、「日本のインテリアをもっと元気に、そして豊かにするには?」を問いかけます。

本書を手に取られた読者の方々には、気ままにこの旅に同行いただき、様々なインテリア空間を感じていただきます。

アクタスだからこそできる"まるごと"インテリアを楽しめる、実験的かつインテリアの可能性を堪能できる『インテリア好き』『旅好き』必見の一冊です。

タイトル ACTUS STYLE BOOK vol.10(アクタス スタイルブック)

著者名 荒木正則 (編集)

ISBN 9784990110741

発行元 ACTUS

価格 1,200円(税込)

発売日 2024.07.26

特記事項 1969年の創業以来、欧州のモダンインテリアを日本のマーケットに広めてきた、アクタスのコンセプト兼ビジュアルブックです。

企業のブランドコミュニケーションに本を活用した方へ

日販アイ・ピー・エスでは、「本と書店」を活用するブランドコミュニケーションに特化した出版サービス「オウンドブックス」の企画・運営をしています。

貴社が出版社となり出版した本を、弊社ネットワークを活用して全国書店に流通させることで、社員やお客様に貴社の想いをしっかりと伝え、さらなるファン獲得に繋げることを可能にします。