「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションとして掲げ、統合型経営プラットフォームを提供しているフリー株式会社(以下、freee)は、2021年から書籍や定期刊行誌「起業時代」の出版を開始。本を通じたナレッジの探求・発信を行っています。

さらに、2023年には売上をありのままに公開するリアル書店「透明書店」をオープン。リアルな「スモールビジネス」の姿を発信し続けています。

なぜ今、事業領域とは正反対の「紙の本の出版」と「書店流通」に取り組むのか。ブランドプロデューサーを務めながら、透明書店の代表とfreee出版の責任者も務める岩見俊介氏に話を伺いました。

本は「持続的な資産」となるコンテンツ

——出版を始めたきっかけを教えてください。

岩見:もともと書籍を出す前から、「確定申告フェス」や「スモールビジネス映画祭 」のようなイベントなどを通じて、社外コーポレートブランディングとして「カルチャー的なもの」と「僕たちのミッションやビジョン」を混ぜ合わせた発信を行っていました。

freeeのようなIT企業かつBtoBのサービスの場合、今後市場がコモディティ化して価格競争になったとき、ただ「機能的な価値」を伝えていくだけでは、例えば「多機能をアピールしてしまう」、といったような別にユーザーが求めていない方向にいってしまう危機感がありました。

そのため、なにか「情緒的な価値」でそのブランドとかプロダクトを選んでもらえないかというチャレンジをしていました。もちろんプロダクトの価値を磨き続けることは、企業としてあるべきですが、そういった普段の活動とは違う、文化的な接点でアプローチができないか、と考えていました。

——そこで選ばれたのが、出版と書店流通だったのですね。

岩見:先ほどのイベント(確定申告フェス等)も良かったのですが、単発の企画ゆえにその場で盛り上がって終わりになってしまうことが課題でした。

そのため、より持続的な資産となるコンテンツができないかとなったときに、本という選択肢に行きつきました。制作したコンテンツがずっと本屋にあったり、誰かの家の本棚にあるっていうのはとても価値ある事なのではないかと思います。

本にして出版すれば、書店という街に開かれた場所に置かれて、ユーザーとのタッチポイントができるというところも魅力的です。

——書店(透明書店)を運営されているなど、自社で本を販売する場を持たれているかと思いますが、全国の書店への流通もしようと思われたのでしょうか?

岩見:自分たちのミッションは「スモールビジネスを世界の主役に」というものなので、閉じた世界の中でやっていくのではなく、全国にいるスモールビジネスをやる人に広く伝えなくては行けません。

まだまだ私たちは都心のIT企業で、デジタルマーケティングでは届けられる範囲が限られます。その点書店というのは減少傾向とはいえ、私たちにはない魅力的なチャンネルだと感じます。

伝えたいことを伝えるために、出版社をやってみる

——他の出版社ではなく、自社が出版社になろうと思われた理由を教えてください。

岩見:もちろん当時は出版社さんにお願いするという選択肢もありました。

ですが、良くも悪くも出版社のスタンスであったりとか企画のポイントみたいなところに影響をうけてしまい、「伝えたいことはこうじゃなかったのに」みたいなことになるのは嫌、だったら自分たちでやってみよう、ということになりました。

はじめはとりあえず1冊、という気持ちでしたが、出版関係のアドバイザーさんと「こんなこともやりたい、あんなこともやりたい」と話しているうちに「1冊だとボリュームが大きすぎるし、いっそのことレーベルにしよう」という提案をうけてfreee出版の設立を決めました。

——出版未経験での本の制作、苦労はありませんでしたか?

岩見:そうですね、私たちに制作のナレッジがあるわけではないので、やりながらどうやってやっていくのがベストなのかを模索していました。

プロジェクトの中心はfreeeの社員ですが、 書籍毎にフリーランスの編集者やデザイナーさんをアサインしながらチームを作っていました。 制作体制としてもスモールビジネスを意識しているような形ですね。

——freee出版の人に限らず、様々な人が制作に参加されているのですね。

岩見:社員全体の価値基準として、「ムーブメント型チーム」というものがあって、何か面白いことを主体的にやろうとしている人に対しては、すごくフォロワーシップのある会社なので、本についてもみんなから意見を貰いながらやっています。

書籍案についても社員からの公募を企画会議にのせています。2作目を執筆された関根さん(関根諒介氏「倒産したときの話をしようか」の著者)も出版当時freeeの社員でした。

「本当にユーザーにとって価値のある情報を届ける」という責任感が会社全体の価値基準

——出版後の反響を教えてください。

岩見:普段のプロモーション活動やマーケティング活動では得られなかった声をいただけました。例えばウルトラニッチ(「ウルトラニッチ」川内イオ著)なビジネスをやっている人って結構いて、そういう方々が「世界から注目されていることを初めて知った」だとか、倒産本(「倒産した時の話をしようか」関根諒介著)を読んで、実際に倒産しかけていた人が「救われました」とメッセージをくれたりだとか。本当に届けたい人に届いていたんだなということがわかりました。

また、なぜIT企業が出版を、という話題性からメディアの方が取り上げてくださる機会も多く、メディアを通じて考え方や価値観を伝えていただけたと感じています。

——その後波及した効果はありましたか?

岩見:ブランドアクションとして1回本にしたことで、その後のイベントといったマーケティング活動の起点、なぜこれをやるのかという根拠が伝わりやすくなったのではないかと思います。

例えば倒産本は著者が社員なので、社外向けセミナーなどで倒産にまつわる知識を発信していく場合の根拠にもなりました。

最近だと「スモビのがっこう」という名前で起業時代の編集長主催の創業を支援する講座をやったり、大学や高校のアントレプレナーシップ教育関連の組織と連携したりしているのですが、これまで本で情報発信をしてきたという起点をもっているため、突然企業が出てくるよりは接点がつくりやすいと思っています。

——お客様との接点がつくりやすくなっているということですね。

岩見:freeeは「世の中がよりスモールビジネスで魅力的になっていくにはどうしたらいいんだろう」ということを起点にやっているので、自社の良いところだけを発信していくのではなく、「本当にユーザーにとって価値のある情報を届ける」「社会の進化を僕たちが担っているんだぞ」という責任感を会社自体の価値基準に置いています。

そういう会社であることを伝える1つわかりやすい方法として、マス向けにCMを出して、「CMを出している会社だよね」と認知されるのではなくて、「雑誌とか本を出している会社だよね」と認知を得ていくのがありますね。

リアルとデジタル、それぞれにしかできないことがある

——岩見さんは「透明書店」の店頭に立たれる機会もあると思います。そういった立場から、書店と本の魅力は何だと感じますか?

岩見:よく言われているところですが、デジタルだとどうしてもフィルターバブルから抜けられないんです。自分の興味関心に近いところが勝手にサジェストされるというのは、便利で良いことだと思うのですが、その反面新しい出会いがないみたいなところがあると思います。

書店や本は「自分の外の世界から刺激がある」というのが魅力です。

——IT企業であるfreeeさんが、書店や紙の本に魅力を感じていらっしゃるのが興味深いです。

岩見:サイボウズさんもサイボウズ式ブックスでのコーポレートの発信に力を入れていると思いますが、(この業界の人は)結構みんな本好きなんですよね。

うちも会社に社員が希望した本を会社が購入して作る図書館みたいなものがあります。ナレッジとか会社が成長で生じる課題みたいなものを本があると共有できるので。

電子だと回覧性がないので、購入は紙の書籍に限定されています。

——ウェブやSNSを使ってのブランディングとの棲み分けはどのようにされているのでしょうか。

岩見:何が正解かはわかりませんが、本やリアル書店といったフィジカルに全振りしようというわけではありません。やっぱり情報の拡散力はウェブのほうが強かったですね。

ですが、そこに載せる情報の核になる熱はどこにあるのかと考えた時に、そういったフィジカルな体験ではないかと思っています。

それぞれ得意不得意があると思うので、そこで棲み分けはしていますね。

——アナログとデジタルそれぞれの得意を活かしたブランディング、興味深く聞かせていただきました。貴重なお話ありがとうございました!

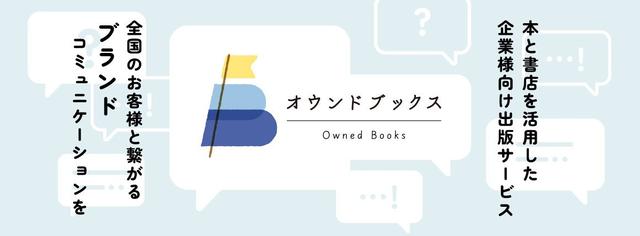

今回インタビューを受けてくださったのは、

フリー株式会社 ブランドプロデューサーの岩見俊介さん。

大学卒業後イベントを中心にしたコミュニケーションデザイン業務やアパレル事業を経験したのち、2022年freee入社。2023年、SNSを通じて売上を全部公開する書店「透明書店」を東京・蔵前に共同創業者として立ち上げに参加した。freeeの出版事業を担当するfreee出版の責任者も務める。

本のご紹介

『起業時代 Vol.7』 660円 2025年1月刊

創刊3周年号、Vol.7のテーマは、

「幸せの達人たち ~「等身大」起業 (“スモールビジネス”) という人生ハック~」

起業・開業するならこの一冊。「起業」という言葉を聞くと、「憧れはするけど、実際、やっていけるのか…?」ついつい、そんな思いが頭をよぎり、足踏みしてしまいがちです。でも、そんな心配に臆することなく、自分の情熱に従って踏み出すスモールビジネスチャレンジャーがいます。好きなことやワクワクする気持ちに正直に、果敢に、軽やかに、一歩前へ踏み出す。楽なことばかりでも、うまく行くことばかりでもないけれど、そのでこぼこをむしろ楽しみ、次へのきっかけにしながらどんどん展開していく。

今号では、そんな「幸せの達人」とも言える先輩起業家が総勢24名登場。

『こどもの夢中を推したい』 1,980円 2023年7月発売

「小1起業家」などの探究学習的な試みでも話題の著者が、子どもが小4になってぶち当たった教育の壁。正解がわからない時代に、いま親がすべきこととは?夢中と学びについて、7組の家族・先生・起業家・哲学者・アーティストと対談した子育てのヒント集。

本と書店を活用したブランドコミュニケーションを考える企業の方へ

日販アイ・ピー・エスでは、「本と書店」を活用するブランドコミュニケーションに特化した出版サービス「オウンドブックス」の企画・運営をしています。

貴社が出版社となり出版した本を、弊社ネットワークを活用して全国書店に流通させることで、社員やお客様に貴社の想いをしっかりと伝え、さらなるファン獲得に繋げることを可能にします。